La doctora Priya Fielding siempre se ha preocupado por la maternidad y las desigualdades de clase en Estados Unidos. Lleva adherido el servicio en la comunidad a la mochila como socióloga convencida de la Universidad de Stanford. Su estudio “Una cata de la desigualdad: el valor simbólico de los alimentos en todo el espectro socioeconómico” abrió la ventana de la alimentación saludable a las ciencias sociológicas. Un acierto que demuestra que no sirve de nada recomendar una dieta saludable a la gente si no se tiene en cuenta el entorno de unos y otros.

Después de entrevistar a padres, madres e hijos del estado de California con poder adquisitivo diferente, la socióloga llegó a una conclusión sobrecogedora. La pobreza no solo afecta a la hora de acceder a los alimentos saludables, sino a un hecho más fundamental: el mismo significado de los alimentos. Este razonamiento se entiende mucho mejor con un ejemplo ilustrativo. Los padres que cada día se ven obligados a decir que no a muchos regalos materiales (zapatillas nuevas, una consola de videojuegos, un viaje a Disneyland) es muy probable que digan que sí a la comida basura. Es una forma sencilla de hacer felices a los pequeños y, de rebote, no agravar el sentimiento de culpa como malos padres. Todo lo contrario que los padres que se pueden permitir decir que sí a todos los regalos materiales, y que después se ven con fuerzas para decir que no a la comida poca saludable.

Es decir, para entender cómo comen las familias, es imprescindible tener en cuenta qué significa comer para los padres. Del estudio, publicado en agosto del año 2017, se hizo una versión más periodística para todos los públicos en Los Angeles Times. “Por qué los americanos más pobres comen de forma tan poco saludable? Porque la comida basura es la única indulgencia que se pueden permitir” generó el suficiente ruido para merecer ser considerado uno de los mejores artículos sobre alimentación publicados en 2018. Más allá del gran punto de partida, la tesis fundamental de la socióloga demostraba que un gran supermercado en medio de un barrio humilde no soluciona el acceso a la comida saludable, porque el problema de raíz no se corrige. Sin dinero en el bolsillo para garantizar la felicidad de los hijos, el hecho de comprar fruta y verdura fresca no era prioritario. Es evidente que los desiertos alimentarios existen en las grandes ciudades, pero las disparidades alimentarias pueden tener mucho más a ver con los ingresos y la clase social que no con la geografía.

Hay tantos aspectos colaterales en este descubrimiento que la investigación merecía acabar en un formato más amplio. Por este motivo, Priya Fielding ya trabaja en el libro El sabor de la desigualdad, previsto para el año 2021. Un sabor que a buen seguro provoca acidez de estómago a la socióloga, consciente de que la realidad supera cualquier previsión, con el riesgo real de dejar en papel mojado sus resultados. Y es que en tiempo de distanciamiento social, los ricos son más ricos, el teletrabajo es un privilegio y el acceso a la comida ha acentuado el dolor de una herida abierta.

Dicho de otro modo, nadie niega que ricos y pobres se pueden contagiar por las mismas vías, pero el temporal de la pandemia se vive de maneras muy diferentes según el tiempo de exposición. “Las personas que viven mes a mes en trabajos del sector servicios se encuentran en una posición muy diferente de las que trabajan en trabajos asalariados que se pueden hacer desde casa. Las fuertes brechas en riqueza, salud y trabajo han pasado de ser problemas crónicos a problemas graves”, aseguran los expertos de The Brookings Institution, una organización sin ánimo de lucro de políticas públicas con sede en Washington, que ha cuantificado en 3,9 millones los niños que pasan hambre en todo el país. “Para las personas con dinero es más fácil garantizar la distancia social con el resto de ciudadanos. Pueden hacer teletrabajo, conectarse con amigos vía Zoom y encargar alimentos para que lleguen a la puerta de su casa. Se necesita dinero para acaparar en tiempo de COVID. En cambio, las personas con más riesgo de contagio son precisamente las que asumen más riesgo para llevar la comida a la mesa”.

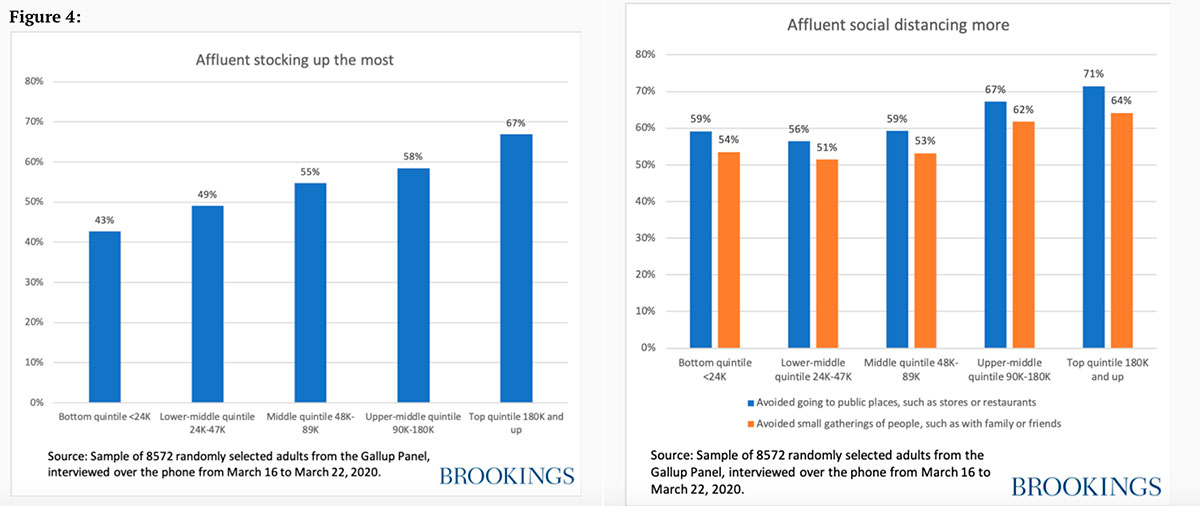

Entre las diferentes conclusiones, dos gráficos llaman poderosamente la atención. El primero tiene relación con quien puede permitirse el lujo de mantener el distanciamiento social. El 59% de las familias con menos de 24.000 dólares anuales asegura que evitó ir a lugares públicos, como por ejemplo tiendas y restaurantes. Un 12% menos que las familias de alto poder adquisitivo con más de 180.000 dólares anuales, que llegan al 71%. El segundo gráfico se concentra en cuantificar la máxima capacidad de adquirir y retener una cantidad extraordinaria de alimentos cada vez que se visita el supermercado, y demuestra que las familias con alto poder adquisitivo acaparan un 24% más de alimentos que las familias de ingresos bajos. Un 24% que devora a quién se acerca más de la cuenta como una planta carnívora.